永代橋と清洲橋 ― 隠された隅田川 ―

― 小津安二郎の描く東京 (12)

清洲橋 (隅田川下流側から望む)

「隅田川」が,『伊勢物語』や謡曲『隅田川』,永井荷風や芥川龍之介など,王朝時代から近現代の文学に至るまで,圧倒的な文学的題材であったことはよく論じられている(例えば,久保田淳『隅田川の文学』,岩波新書,1996年,など数多ある)。映画の題材としても,「隅田川」は,埋め立てられてゆく「築地川」と共に,戦後,発展する「陸の都」東京ではなく,消えゆく「水の都」東京を懐かしみ,そして,それを描こうとする映画,川島雄三の『銀座二十四帖』や成瀬巳喜男の『銀座化粧』,豊田四郎の『濹東綺譚』など,1950年代~1960年代の日本映画には数多く見られ,郷愁をも誘う。そんな中にあって,小津安二郎は,戦後,それまであまり描かれることのなかった「荒川」(荒川放水路)(『風の中の牝雞』,『東京物語』)や「多摩川」(六郷川)(『早春』,『お早よう』)という東京周辺部の川を,新たな表象空間として発見し,カメラを向けてゆくことは特筆されて然るべきことであろう。

しかし,何故,「隅田川」をこれ程までに隠し,と言うか,深川一丁目生まれの小津が,「水の都」東京の下町を描くことに抑制的であったのか,大いに関心が寄せられる問題ではある。東京を描き続けた監督ではあるものの,総じて,その「垣間見的な」,そして,よく言われるように,「断片的な」東京の描き方には,代わりに川島雄三の映画など,これでもかと言う程,ふんだんに東京が描かれる映画で,その渇望感を満たすしかないのかとさえ思わず言ってしまいたくなりそうなのだが,逆に,垣間見せられたその断片的な「東京」の光景には,つい,のめり込みたくなるような魅惑を秘めた映像の表現力の為せる技があることも,恐らく事実なのであろう。

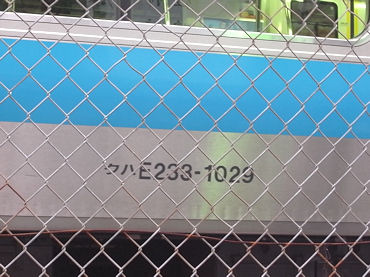

小津の描く戦後の東京は,京浜工業地帯の工場の煙突とか,首都東京の鉄道高架線(有楽町,渋谷,五反田,上野)とか,銀座・丸の内の商業地区とか,江戸の古寺名刹の類ではなく,明らかに,「戦後の東京」である。ゴジラやモスラが壊したくなるような(そして,実際に壊した)場所,即ち,「首都 TOKYO」でもある。これは,偶然の一致ではなく,小津の映画とゴジラ映画史が,同じ「東京」を見ていた証左だと,私には思われる。

清洲橋 (中央区日本橋中洲1番から望む)

さて,前置きはこの位にして,小津の描いた「隅田川」について見てみよう。小津は,隅田川に架かる「橋」として,勝鬨橋(『風の中の牝雞』),永代橋(『一人息子』),清洲橋(『秋日和』),相生橋(晴海運河,『風の中の牝雞』)を描いている。勝鬨橋については,以前の記事でも写真を紹介して何度か触れたこともあるので,今回は,永代橋と清洲橋を中心に紹介してみたいと思う。個人的なことで恐縮だが,この度,母の一周忌で,私は東京を訪れた。そして,隅田川を船で下ることで,煩悩を流し,人生に一区切りを付けるべく,東京湾にその思いの全てを(ゴジラの遺骨のように)沈めた。この機会に,写真も1,000枚程撮ってきたので,再び,小津の描いた東京を紹介したい。

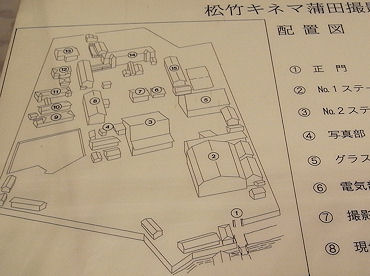

小津の『一人息子』(1936年)では,信州から,東京在住の息子を訪ねて上野駅(頭端式駅,汽車,C51185)に上京した母の姿が描かれる。この母(飯田蝶子)は,信州の紡績工場(生糸)で女工として働いている。この辺は,モスラの描く「絹の国」日本とも関係があるのだが,それは措くとして,上野駅に到着した母とそれを出迎えに行った息子の二人は,永代通りを通って,永代橋を渡り,江東区にあるささやかな息子の家へと向かってゆく。永代橋(現役橋の竣工は,1926年12月,185.2m,下路3径間カンチレバーソリッドリブタイドアーチ橋,架設は東京石川島造船所)を渡りながら,

「向こうに見えるのは清洲橋。」

と台詞で言われ,息子が東京を紹介しようとする。しかし,不思議なことに(と言うより,小津の映画にあってはいつものことではあるが),清洲橋は見えない。隅田川も見えない。永代橋も,その上部だけが見えるに過ぎない。小津のカメラは,永代通りに架かる路面電車の架線を追っている。母と息子の二人は,どうやらタクシーに乗って永代橋を渡ったようである。小津が清洲橋を見せてくれるのは,『秋日和』(1960年)になってからのことである。

永代橋 (中央区側から江東区側を望む)

永代橋を見上げたのが,上の写真である。当時は路面電車の架線が走っていたが,今はもう既になく,東京駅丸の内北口から錦糸町駅前行きの都営バス(東20系統,東22系統)が通り,地下には地下鉄東西線が走っている。永代橋から,「向こうに見えるのは清洲橋。」を実践すると,下の写真のようになる。

永代橋から清洲橋を望むが……

首都高速深川線の隅田川大橋が,永代橋と清洲橋の間に架かっており,清洲橋が現在では見通せないのである。下の写真は,永代橋の下を潜る時に,清洲橋を見たものであるが,それ程間近に見えるものではないことが分かる。

永代橋の下から清洲橋を垣間見る

ところで,永代橋は,映画『忍ぶ川』(1972年)の冒頭にも登場するが,お志乃さんの見つめる先が,深川。更にその先が,洲崎(旧深川区洲崎弁天町)である。

永代橋 (日本橋川河口の豊海橋から望む,橋の向こうが深川)

清洲橋(現役橋の竣工は,1928年3月,186.73m,自定式連続補鋼板桁吊橋,製作は神戸川崎造船所)は,つい見取れてしまう美しい橋である。『秋日和』と同じアングルで撮ったものが,下の写真である(35mm換算で50mm)。撮影地点は,中央区日本橋中洲6番。現在は,「ラピュータ」というマンションになっているが,ここに嘗て,高級料亭「三田」があり,『秋日和』の舞台となっている(川本三郎『銀幕の東京』,中公新書,1999年,35頁)。

『秋日和』の清洲橋

下の写真が,嘗て,「三田」のあった場所。河岸は,隅田川テラスになっており,のんびりと散策できる。

中央区日本橋中洲6番 (清洲橋の上から望む)

小津と同じアングルで,広角(35mm換算で28mm)で撮ってみると,下のような感じになる。

清洲橋

どのアングルで撮ると一番美しく見えるのか,つい何枚も撮りたくなってしまう橋だ。冒頭に掲げた写真のように,真正面からシンメトリカルに見ると,その女性的とも評される,流れるようなラインが美しく見えるのだが,あまり離れると,永代橋と異なり,線の細さを感じてしまうので,結構難しい。

小津の描く清洲橋は,夜の光景であり,隅田川の水面の反射が僅かに見え,船の音が聞こえる。ほんの一瞬のシーンだが,美しい絵である。脚本には「築地」とあるが,(ここは築地ではなく)中洲,浜町,人形町という有数の下町が界隈に控えている場所である。

『風の中の牝雞』(1948年)で,修一(佐野周二)が渡るのが,相生橋。江東区越中島と中央区月島を結ぶ橋で,現在,下には都営大江戸線が走っている。この橋は,隅田川ではなく,晴海運河(隅田川派川)に架かる橋だが,永代橋から目と鼻の先にある。

相生橋 (手前が隅田川,向こう側が晴海運河,その間に月島がある)

相生橋の現役橋は,1998年に架け替えられたもので,『風の中の牝雞』に登場する相生橋は,1926年11月に竣工した一世代前のものである。

隅田川と言えば,やはり最後に来るべきものが,勝鬨橋。これを越えれば,そこは,東京湾である。ここまで来て,何か,魂が浄化されたような気がする。私も,喪が明けた。

勝鬨橋