第38回哲学思想セミナー(NiiPhiS)は、講師に京都大学の武田宙也先生と松本卓也先生をお招きし、本学からは阿部ふく子先生が登壇し、「小さなことのコレクティフ──ジャン・ウリ「制度を使う精神療法」を考える」というテーマのもと開催されました。

武田先生からは、フランスの精神分析家ジャン・ウリの思想において統合失調症者の創造行為がどのような意味を持つのか、またそれと関連するかたちで精神治療の場の構造についてお話しいただきました。

ウリによると、統合失調症者は自己と世界の境界をうまく画定することができず、自らが作り出す作品と自分自身を切り離すことができません。そのため、統合失調症者の創造行為においては、外的なオブジェクトと同時に自己に形を与えることが問題となります。この、自己の再構築と不可分な創造のプロセスをウリは「形態化」と呼び、統合失調症者の「生き延び」に必要不可欠なものであるとみなします。というのも、統合失調症者は何らかの要因によって自己という単一性が損なわれている、と考えるウリにとって、その創造行為によって形作られた作品は、欠損した彼らの単一性の代用物であるように思われるからです。このような作品は概して、生活の中にある雑多ながらくた(糸くずや布切れ、鏡の破片など)を収集しブリコラージュすることによって構築されます。武田先生によると、「ブリコラージュ」という語にレヴィ゠ストロースが与えた含みに着目するならば、ウリが統合失調症者の自己に持っていたイメージを次のように言い表すことができます。すなわち、統合失調症者の自己とは、ありあわせの雑多ながらくたを使いその時々の状況に応じて仮説的に構築されるものである、と。

そのためウリは、精神病者の治療には彼らを取り巻く環境に働きかける必要があると考えました。その際、環境はできるだけ多くの差異化された要素によって構成されることが重要となります。なぜなら、ウリの考えでは、そうした多様な帯域を横断することによって患者は、複数の場所にリビードを充当させ、様々な人やモノと結びつき、一つの集合体、すなわち「コレクティフ」を形態化させるからです。

そのためウリは、精神病者の治療には彼らを取り巻く環境に働きかける必要があると考えました。その際、環境はできるだけ多くの差異化された要素によって構成されることが重要となります。なぜなら、ウリの考えでは、そうした多様な帯域を横断することによって患者は、複数の場所にリビードを充当させ、様々な人やモノと結びつき、一つの集合体、すなわち「コレクティフ」を形態化させるからです。

この集合体(コレクティフ)としての自己のイメージは、共同性の問題系にも開かれています。というのは、安定した自己に立脚して他者と関係するといったような共同性の支配的なモデルとは異なるものをコレクティフは想起させるからです。「他なる共同性」の具体例の一として、武田先生はフェルナン・ドゥリニィの「地図の実践」を提示します。地図の実践とは、自閉症の子どもたちとの共同生活において、一日の移動の軌跡を描くことで、特異な地図を作製する試みです。ドゥリニィは、子どもたちの軌跡にみられる特徴に着目することによって非言語的なしるしを導入し彼らとのコミュニケーションを構築しました。

松本先生からは、〈思想・臨床・政治〉のかたちが、1968年前後の世界規模での運動を経験する中でどのように変化したのか、いわば68年からポスト68年への〈思想・臨床・政治〉の変化の見取り図を、中井久夫、上野千鶴子、当事者研究といったトピックに即してお話していただきました。

松本先生によると、権力構造の非対称性に対抗する政治的運動が盛り上がりを見せた60年代後半、精神医療の領域においても医師―患者関係の是正をめぐって激しい運動が展開されました。そのさなかにあって、著書で医局制度を痛烈に批判したことでも知られる中井久夫は特異な位置を占めます。というのは、中井は最前線に患者を絶たせるような運動のあり方に批判的だったからです。中井はむしろ、運動後に病が悪化する患者を診る「翌日の医者」でした。運動に対するこのような距離の置き方や、単に医局を否定するのではなく、その有用性を巧みに利用する必要があるという趣旨の医局制度批判を展開させた中井の態度は、とりわけ統合失調症の治療の捉え方に見られます。中井の考えるところでは、患者の治療のために重要なのは、社会の多数派に患者を同一化させることではなく少数者として巧みに生きていくための方途を探ることでした。

松本先生は、こうした中井の姿勢と上野千鶴子の思想との類似性を指摘します。『生き延びるための思想』のなかで、死地に赴くテロリストの革命的な思想に対置させる形で、自身を「生き延びるための思想」に位置付ける上野は、万人に共通する普遍解という虚構をくずすことによって、マイノリティがマイノリティのまま尊重され、生き延びていくことを目指しました。そのためには、ゲームのルール(普遍解)に従うのではなく、個々人でバラバラのニーズを満たすためにゲームのルールを作りかえ続ける作業が必要となります。

次いで松本先生は、当事者研究の一例として「べてるの家」という場所での精神障害等を抱えた人々の活動を取り上げました。松本先生によると、障害者のニーズが当事者によって研究されるこの場所において特に重要なのは、研究が一人で行われるわけではないということです。というのも、この場合のニーズとはもともとあるものではなく、仲間たちとの関係のなかからダイナミックに生まれるものだからです。他者に開かれることによって自身のニーズを見出すことが可能となるという当事者研究の考えには、個体的なものでありながら集合的でもある自己というウリのコレクティフとの類似を指摘することができるでしょう。

阿部先生からは、実践とは何かという問いのもとで、実践と理論との関係の複雑さ、実践と理論を行き来するウリの身振り、また、ブルデューとウリの文章を比較することによって見えてくる実践と理論の閾についてお話していただきました。

阿部先生からは、実践とは何かという問いのもとで、実践と理論との関係の複雑さ、実践と理論を行き来するウリの身振り、また、ブルデューとウリの文章を比較することによって見えてくる実践と理論の閾についてお話していただきました。

この二つの領域のあいだを全くの断絶として考えるフランスの社会学者ピエール・ブルデューは、実践には理論に還元することのできないものが含まれていると述べています。実践を反省的に振り返るという行為は、実践の持つアクチュアルな面を縮減してしまうというわけです。実践を語りえないものと捉えるこのようなブルデューの実践感覚の純粋な境地においては、実践と理論とが結び付くことはありません。ウリの実践感覚はブルデューのそれと好対照をなすものです。というのも、実践の正当性について問われたウリは、それを、超越論的なものと経験的なものの領域のあいだ、すなわち実践と理論の閾の分節と接合にもとめるからです。また、ウリは実践と理論を単なる二項対立として捉えず、理論を実践に包摂させます。実践の中で理論化が試み続けられなければならないというのです。

このウリの実践感覚について、阿部先生はウリのとあるエピソードを取り上げます。それは「コレクティフ」の理論に関するものです。「コレクティフの弁証法的(dialectique)機能」という発表タイトルが「識別(diacritique)機能」と間違った状態で印刷された用紙を見たウリは、とある患者とのやり取りを回顧しながら、コレクティフには識別機能があることを認識します。つまりウリは偶然の誤植を契機にコレクティフの理論に変更を加えたのです。ウリにとっては、実践と理論の関係を考えるときに、実践の中での人々との偶然の関わり合いが非常に重要なものとなっていると言えるでしょう。

他者に開かれている場や自己としての「コレクティフ」の概念が様々な具体例のもとで明快なものとなり、非常に勉強になりました。最後になりますが、ご講演いただいた武田宙也先生、松本卓也先生、そして阿部ふく子先生に深く感謝申し上げ、第38回新潟思想哲学セミナーの報告とさせていただきます。

[文責=新潟大学現代社会文化研究科博士前期課程 髙橋 駿]

![]()

星野先生は、続いて今日のリオタール研究について紹介してくださいました。日本語圏でのリオタール研究が進展しない一方、英語圏においてはリオタールの読み直しが盛んに行なわれています。例えば、加速主義の一種として、リオタールの『リビドー経済』をはじめとする著作が加速主義のプロトタイプとして読み直されているといった状況や、リオタールの「非物質」展についての論集(30 Years after Les Immatériaux, 2015)の出版、さらには2019年に中国美術学院にて企画された、『ポスト・モダンの条件』の40周年を記念したシンポジウムなどがあります。

星野先生は、続いて今日のリオタール研究について紹介してくださいました。日本語圏でのリオタール研究が進展しない一方、英語圏においてはリオタールの読み直しが盛んに行なわれています。例えば、加速主義の一種として、リオタールの『リビドー経済』をはじめとする著作が加速主義のプロトタイプとして読み直されているといった状況や、リオタールの「非物質」展についての論集(30 Years after Les Immatériaux, 2015)の出版、さらには2019年に中国美術学院にて企画された、『ポスト・モダンの条件』の40周年を記念したシンポジウムなどがあります。

そのためウリは、精神病者の治療には彼らを取り巻く環境に働きかける必要があると考えました。その際、環境はできるだけ多くの差異化された要素によって構成されることが重要となります。なぜなら、ウリの考えでは、そうした多様な帯域を横断することによって患者は、複数の場所にリビードを充当させ、様々な人やモノと結びつき、一つの集合体、すなわち「コレクティフ」を形態化させるからです。

そのためウリは、精神病者の治療には彼らを取り巻く環境に働きかける必要があると考えました。その際、環境はできるだけ多くの差異化された要素によって構成されることが重要となります。なぜなら、ウリの考えでは、そうした多様な帯域を横断することによって患者は、複数の場所にリビードを充当させ、様々な人やモノと結びつき、一つの集合体、すなわち「コレクティフ」を形態化させるからです。 阿部先生からは、実践とは何かという問いのもとで、実践と理論との関係の複雑さ、実践と理論を行き来するウリの身振り、また、ブルデューとウリの文章を比較することによって見えてくる実践と理論の閾についてお話していただきました。

阿部先生からは、実践とは何かという問いのもとで、実践と理論との関係の複雑さ、実践と理論を行き来するウリの身振り、また、ブルデューとウリの文章を比較することによって見えてくる実践と理論の閾についてお話していただきました。

次に、佐藤氏にフッサール現象学の立場から、他者についてお話しいただきました。佐藤氏は、自己を否定するものとして他者を捉えます。

次に、佐藤氏にフッサール現象学の立場から、他者についてお話しいただきました。佐藤氏は、自己を否定するものとして他者を捉えます。 デリダは、フッサールの他者論に言及します。フッサールが述べているのは、他者が自我(エゴ)に還元不可能なものとして現われてくるということだとデリダは言います。レヴィナスは、フッサールが他者を「エゴの現象」として自我に同化していると解釈しました。けれどもデリダによれば、フッサールは他者を自我に還元不可能なものとして考えていたのです。

デリダは、フッサールの他者論に言及します。フッサールが述べているのは、他者が自我(エゴ)に還元不可能なものとして現われてくるということだとデリダは言います。レヴィナスは、フッサールが他者を「エゴの現象」として自我に同化していると解釈しました。けれどもデリダによれば、フッサールは他者を自我に還元不可能なものとして考えていたのです。

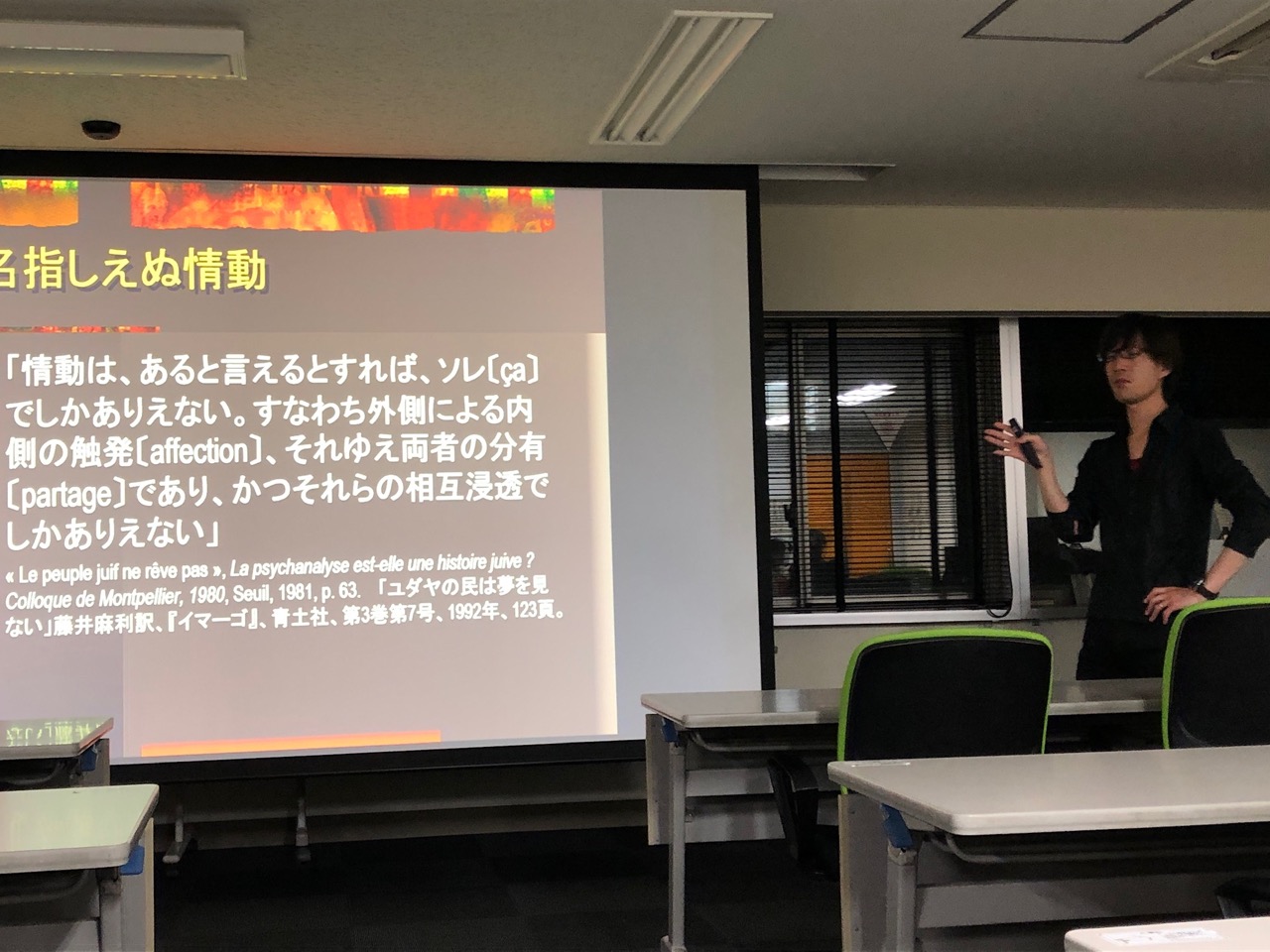

たとえばフロイトによれば、情動(affect)とは同一化(個人の心理は常に集団との関係の中で決定すること)の本質であり、情動の本質は両価性(ambivalence)です。ただしジャン=リュック・ナンシーは、フロイトが情動の本質を両価性としながらも、両価性の単純な論理を成立させるには至っていないと指摘しています。つまり情動とは、ある対象に向ける愛と憎悪という相反する単純な感情ではないということです。ナンシーは、情動について「情動は、あると言えるとすれば、ソレ〔

たとえばフロイトによれば、情動(affect)とは同一化(個人の心理は常に集団との関係の中で決定すること)の本質であり、情動の本質は両価性(ambivalence)です。ただしジャン=リュック・ナンシーは、フロイトが情動の本質を両価性としながらも、両価性の単純な論理を成立させるには至っていないと指摘しています。つまり情動とは、ある対象に向ける愛と憎悪という相反する単純な感情ではないということです。ナンシーは、情動について「情動は、あると言えるとすれば、ソレ〔 ムフによれば、新自由主義的な緊縮政策によって、大多数の人々は政治的に無力化されています。そして左派にとっての唯一の対抗手段が左派ポピュリズムだといいます。左派はポピュリズム戦略に訴えることで、エスタブリッシュメントに対抗する勢力をまとめあげ、自由民主主義を回復しなければならないというのがムフの主張です。左派ポピュリズムの勢力をまとめ上げるには指導者が必要です。山本先生はマックス・ウェーバーの指導者民主主義を踏まえながら、官僚制に対抗する指導者による民主主義の必要性について説明してくださいました。それではどのような指導者が必要なのでしょうか。そして、そもそも指導者とは何なのでしょうか。この問いへの大きなヒントとなるのがカリスマです。山本先生によれば、政治指導者は大衆の票を集める能力だけでなく、政治のために生きるカリスマを備えた人物です。では、カリスマとは何でしょうか。山本先生は思想家によるカリスマ論の射程を紹介しながら、カリスマ論についてお話してくださいました。ウェーバーは『権力と支配』のなかで、カリスマとは「「信奉者」によって、じっさいにどのように評価されるか」が重要だと述べています。つまり、ウェーバーによるカリスマにとって重要なこととは、何より従う側からの評価ということです。ロジェ・カイヨワは『聖なるものの社会学』のなかで「カリスマ的権力は、いぜん夢遊的・催眠的・眩暈的・法悦的な力として存在している」と述べています。カイヨワはカリスマの力を非現実的なものとして捉えているのがわかります。ウェーバーがカリスマを民主主義と結び付けて、カイヨワがカリスマを非現実的な巨大な力と結び付けて評価しているなかで、ハンナ・アレントはカリスマを全体主義と絡めて論じており、『全体主義の起源』のなかで、全体主義の指導者は「いつでも取り替えがきく」と述べています。そして、カリスマとはその人物が持つ唯一性であるといった、ヴァルター・ベンヤミンのアウラ論とカリスマ論を結びつけた主張もあります。

ムフによれば、新自由主義的な緊縮政策によって、大多数の人々は政治的に無力化されています。そして左派にとっての唯一の対抗手段が左派ポピュリズムだといいます。左派はポピュリズム戦略に訴えることで、エスタブリッシュメントに対抗する勢力をまとめあげ、自由民主主義を回復しなければならないというのがムフの主張です。左派ポピュリズムの勢力をまとめ上げるには指導者が必要です。山本先生はマックス・ウェーバーの指導者民主主義を踏まえながら、官僚制に対抗する指導者による民主主義の必要性について説明してくださいました。それではどのような指導者が必要なのでしょうか。そして、そもそも指導者とは何なのでしょうか。この問いへの大きなヒントとなるのがカリスマです。山本先生によれば、政治指導者は大衆の票を集める能力だけでなく、政治のために生きるカリスマを備えた人物です。では、カリスマとは何でしょうか。山本先生は思想家によるカリスマ論の射程を紹介しながら、カリスマ論についてお話してくださいました。ウェーバーは『権力と支配』のなかで、カリスマとは「「信奉者」によって、じっさいにどのように評価されるか」が重要だと述べています。つまり、ウェーバーによるカリスマにとって重要なこととは、何より従う側からの評価ということです。ロジェ・カイヨワは『聖なるものの社会学』のなかで「カリスマ的権力は、いぜん夢遊的・催眠的・眩暈的・法悦的な力として存在している」と述べています。カイヨワはカリスマの力を非現実的なものとして捉えているのがわかります。ウェーバーがカリスマを民主主義と結び付けて、カイヨワがカリスマを非現実的な巨大な力と結び付けて評価しているなかで、ハンナ・アレントはカリスマを全体主義と絡めて論じており、『全体主義の起源』のなかで、全体主義の指導者は「いつでも取り替えがきく」と述べています。そして、カリスマとはその人物が持つ唯一性であるといった、ヴァルター・ベンヤミンのアウラ論とカリスマ論を結びつけた主張もあります。 始めに私から、大雑把にではありますが、本書の紹介とコメントをさせていただきました。本書はまず、「運」がもつ多様な奥行きを明らかにしつつ、「運」の変遷を歴史的に探っていきます。古田先生によれば、「運」は(私たちが通常イメージするような)「偶然」という意味のほかに、それとは相反するような「必然」、さらには「幸福」といった意味をも合わせもっています。こうした多層的な意味をそなえる「運」が、歴史的にどのように扱われてきたのか──本書の醍醐味の一つとして、このことを古田先生の丁寧な論述と共に辿り直していく点が挙げられるでしょう。

始めに私から、大雑把にではありますが、本書の紹介とコメントをさせていただきました。本書はまず、「運」がもつ多様な奥行きを明らかにしつつ、「運」の変遷を歴史的に探っていきます。古田先生によれば、「運」は(私たちが通常イメージするような)「偶然」という意味のほかに、それとは相反するような「必然」、さらには「幸福」といった意味をも合わせもっています。こうした多層的な意味をそなえる「運」が、歴史的にどのように扱われてきたのか──本書の醍醐味の一つとして、このことを古田先生の丁寧な論述と共に辿り直していく点が挙げられるでしょう。 以上のように内容を概観したのち、本学の宮﨑裕助先生からコメントをしていただきました。宮﨑先生はまず、想定外の出来事(すなわち、「運」が入り込む出来事)に対して私たちが必要以上に敏感になっている、という現代の状況を確認することで、「運」を問うことの重要性をあらためて指摘します。加えて、例えばスミスによるストア派への批判について、あるいは「運」がもつ「幸福」の要素についてなど、本書の内容に関するコメントがありました。

以上のように内容を概観したのち、本学の宮﨑裕助先生からコメントをしていただきました。宮﨑先生はまず、想定外の出来事(すなわち、「運」が入り込む出来事)に対して私たちが必要以上に敏感になっている、という現代の状況を確認することで、「運」を問うことの重要性をあらためて指摘します。加えて、例えばスミスによるストア派への批判について、あるいは「運」がもつ「幸福」の要素についてなど、本書の内容に関するコメントがありました。 その後、古田先生からはいくつかの応答が成されました。そもそも本書の試みは、歴史の中で埋もれてしまった「運」についての主張を、「生きた言葉」として蘇らせるものであったということ(この点は先生の著書、『言葉の魂の哲学』の議論とも関わるでしょう)。また、倫理学が問題とするのは主として「不運」な出来事であって、「幸運」と「不運」には非対称性があるということ。こうしたことが、重要な論点として挙げられました。

その後、古田先生からはいくつかの応答が成されました。そもそも本書の試みは、歴史の中で埋もれてしまった「運」についての主張を、「生きた言葉」として蘇らせるものであったということ(この点は先生の著書、『言葉の魂の哲学』の議論とも関わるでしょう)。また、倫理学が問題とするのは主として「不運」な出来事であって、「幸運」と「不運」には非対称性があるということ。こうしたことが、重要な論点として挙げられました。

佐藤先生はまず導入として、ポスト・トゥルースと呼ばれる現代の状況では「客観的な事実」と「個人にとって大切なこと」の折り合いの悪さというものがある、とお話されました。そして佐藤先生はこの問題を考えた哲学者としてバーナード・ウィリアムズを紹介され、彼の最後の著作であるTruth and Truthfulnessについて解説して下さいました。

佐藤先生はまず導入として、ポスト・トゥルースと呼ばれる現代の状況では「客観的な事実」と「個人にとって大切なこと」の折り合いの悪さというものがある、とお話されました。そして佐藤先生はこの問題を考えた哲学者としてバーナード・ウィリアムズを紹介され、彼の最後の著作であるTruth and Truthfulnessについて解説して下さいました。 しかし真理をめぐる話はここで終わるわけではなく、ウィリアムズによると、現代では真理の実在そのものが信じられなくなってきているために、「真正さ」という理想が出てきているそうです。「真正さ」とは「本当のわたし」が存在しているとする考え方に基づいていますが、それはときにエゴイズムやナルシシズムに陥ってしまうものでもあるといいます。「真正さ」について理解を深めるために、佐藤先生はアメリカの哲学者テイラーを紹介されました。テイラーを踏まえてウィリアムズの主張を読み解くと、自己理解は他者との関係の中でしか育まれないからこそ、人は「真正さ」を貶めてしまわないようにするために「正確さ」と「正直さ」を失ってはいけないのだといいます。

しかし真理をめぐる話はここで終わるわけではなく、ウィリアムズによると、現代では真理の実在そのものが信じられなくなってきているために、「真正さ」という理想が出てきているそうです。「真正さ」とは「本当のわたし」が存在しているとする考え方に基づいていますが、それはときにエゴイズムやナルシシズムに陥ってしまうものでもあるといいます。「真正さ」について理解を深めるために、佐藤先生はアメリカの哲学者テイラーを紹介されました。テイラーを踏まえてウィリアムズの主張を読み解くと、自己理解は他者との関係の中でしか育まれないからこそ、人は「真正さ」を貶めてしまわないようにするために「正確さ」と「正直さ」を失ってはいけないのだといいます。